稲田堤・京王稲田堤の内科・外科・胃腸科・肛門科「医療法人徳真会 西村クリニック」HOME > 禁煙外来・その他

アレルギー性鼻炎検査

≪検査≫

【鼻鏡検査】

通年性アレルギー性鼻炎では、下鼻甲介の蒼白・浮腫状腫脹・水様性鼻汁をみるが、

花粉症では赤色を呈する事も多い。

【アレルギー性の診断】

*鼻汁好酸球検査:鼻汁を採取染色し顕微鏡検査を行う。

(好酸球増多≒アレルギー性)

*血清総IgE検査・血中好酸球検査:

花粉症単独では、正常値の事が多い。

通年性アレルギー性鼻炎で高値となり、

喘息・アトピー性皮膚炎では更に高値となる。

【原因抗原の検査】

*皮膚テスト:スクラッチ(プリック)テスト

*血清特異的IgE抗体検査:Viewアレルギーなど

*粘膜誘発テスト:ハウスダスト・ブタクサのみ

≪その他の疾患≫

鼻汁好酸球検査のみ陽性の時→好酸球増多性鼻炎

全ての検査が陰性の時 →血管運動性鼻炎

との鑑別が必要になる。

季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)

くしゃみ・(水様性)鼻汁・鼻閉を3主徴とするアレルギー性鼻炎のうち、

花粉飛散時期に症状が出現・増強するものが季節性アレルギー性鼻炎(≒花粉症)です。

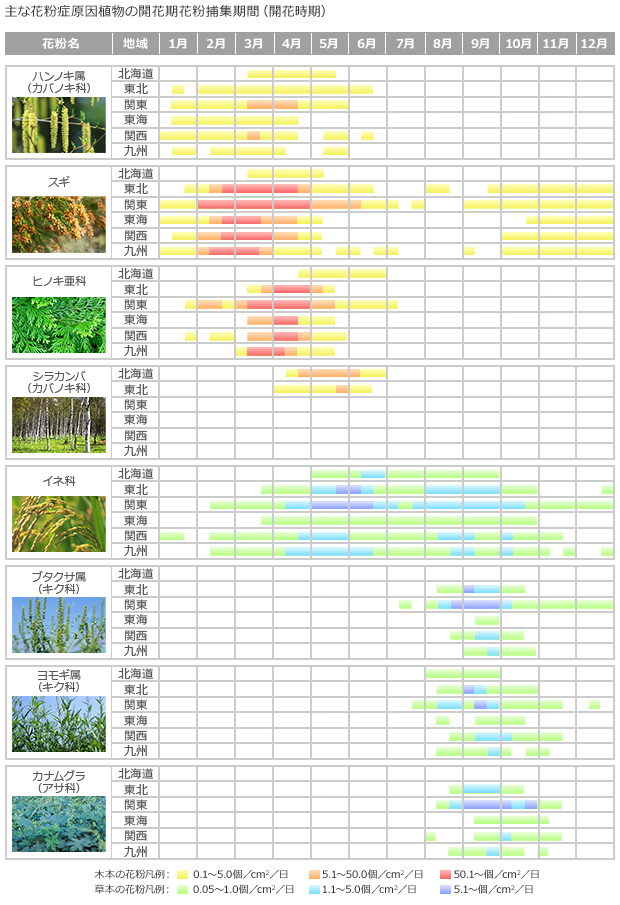

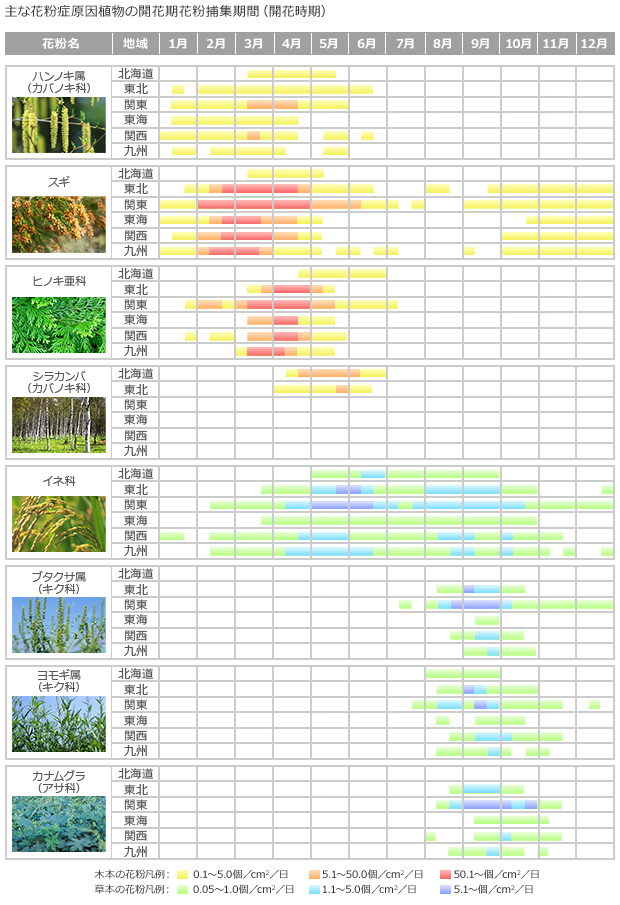

花粉症では、生活圏における主な原因植物の開花時期を知る事が重要です。

*治療の第一歩は、抗原の除去と回避です。

①飛散の多い時の外出は控え、外出時には

マスク・眼鏡を使う。

②表面が毛羽だった毛織物などのコート等の使用

は避ける。

③帰宅時、衣服や髪をよく払ってから入室する。

洗顔・うがい・鼻をかむ。

④飛散の多い時の布団・洗濯物の外干しは

避ける。

⑤飛散の多い時は、窓・戸を閉めておく。換気時

の窓は小さく開け、短時間にとどめる。

⑥掃除を励行する。特に窓際を念入りに掃除

する。

*次にアレルギー性鼻炎治療薬による薬物療法です。

スギ花粉症の治療は、初期治療or導入療法を開始し維持療法を続ける。

≪第二世代抗ヒスタミン薬・抗ロイコトリエン薬・点鼻ステロイド薬≫による治療は、

【初期治療】

花粉飛散予測日または症状がでた時点から治療を開始する。

以前は飛散前からの服用を推奨される事もありましたが、最近の薬は即効性があり・効果も強く、

費用面からも飛散開始日or発症時から服用すればよいと思います。

但し、重症例は飛散予測日orその1週間前からの服用が推奨されます。

【導入療法】

症状が強くなってから治療を始める。

強めの治療から始め、症状軽減に合わせてstep downする。

【維持療法】

良くなった症状を維持するために、(初期治療薬)or(導入療法でstep downした薬)を花粉飛散終了まで続ける。

≪鼻アレルギー診療ガイドライン2016年版から≫

*抗ヒスタミン薬は、効果の強さ・眠気の出やすさ・服薬回数・食事の影響等から

患者様に適した薬剤を選択する事が可能です。

個人的には、重症例を除き発症日からの服用が良いと考えています。

*眼の症状が強い場合には、

抗ヒスタミン点眼薬・ケミカルメディエーター遊離抑制点眼薬を使用する。

(ステロイド点眼薬は、緑内障などの副作用があるので、慎重に使用する)

通年性アレルギー性鼻炎(ダニ・ハウスダストなど)

室内ダニの除去・回避は治療の基本として必ず行う

①掃除機がけは、吸引部をゆっくり動かし(1畳あたり30秒以上かける)、週に2回以上行う。

②布張りのソファー・カーペット・畳は出来るだけ止める。

③ベットのマット・布団・枕にダニを通さないカバーをかける。

④布団は週に2回以上干す。(困難な時は布団乾燥機で布団の湿気を減らす)週に1回以上掃除機をかける。

⑤部屋の湿度を50%、室温を20~25度に保つように努力する。

⑥フローリングなどの埃の立ちやすい場所は、拭き掃除の後に掃除機をかける。

⑦シーツ・布団カバーは、週に1回以上洗濯する。

薬物治療は、病型と重症度の組み合わせで選択する。

・第2世代抗ヒスタミン薬

・ロイコトリエン受容体拮抗薬

・鼻噴霧用ステロイド など、

アレルゲン免疫療法(舌下免疫療法) ―スギ花粉・ダニ抗原に対する治療―

抗ヒスタミン薬等による

通常治療で十分な効果が得られない方にお勧めします。 但し、3~5年と長期間 毎日治療を行う必要があり、治療に即効性はありません。

また、花粉飛散時期(2~5月)には治療を開始する事はできません。

当院でも治療可能です。詳細については

こちらをご覧ください。

【手術】-鼻閉の改善目的-

鼻閉が保存的治療で改善されず、点鼻用血管収縮薬に対する反応性が悪いものが適応になる。

レーザー手術等:鼻粘膜表面を蒸散するもの・深層まで蒸散されるもの・粘膜を広く切除するもの

くしゃみ・(水様性)鼻汁・鼻閉を3主徴とするアレルギー性鼻炎のうち、

くしゃみ・(水様性)鼻汁・鼻閉を3主徴とするアレルギー性鼻炎のうち、